Blitzlicht 3 aus der Forschungswerkstatt „Montessori-Pädagogik im Kontext des deutschen Nationalsozialismus" - VMPD vs. DMG

VMPD vs. DMG – Oder: Wie der Vertrauensvorschuss in der deutschen Bildungsadministration von Maria Montessori verspielt wurde

„In dem ganzen Konflikt trete seitens Frau Dr. Montessori eine der deutschen Pädagogik fremde Auffassung hervor, nach der sie ihre Methode wie eine Art Patent betrachte." (Ministerialrätin Dr. Gertrud Bäumer 1931)

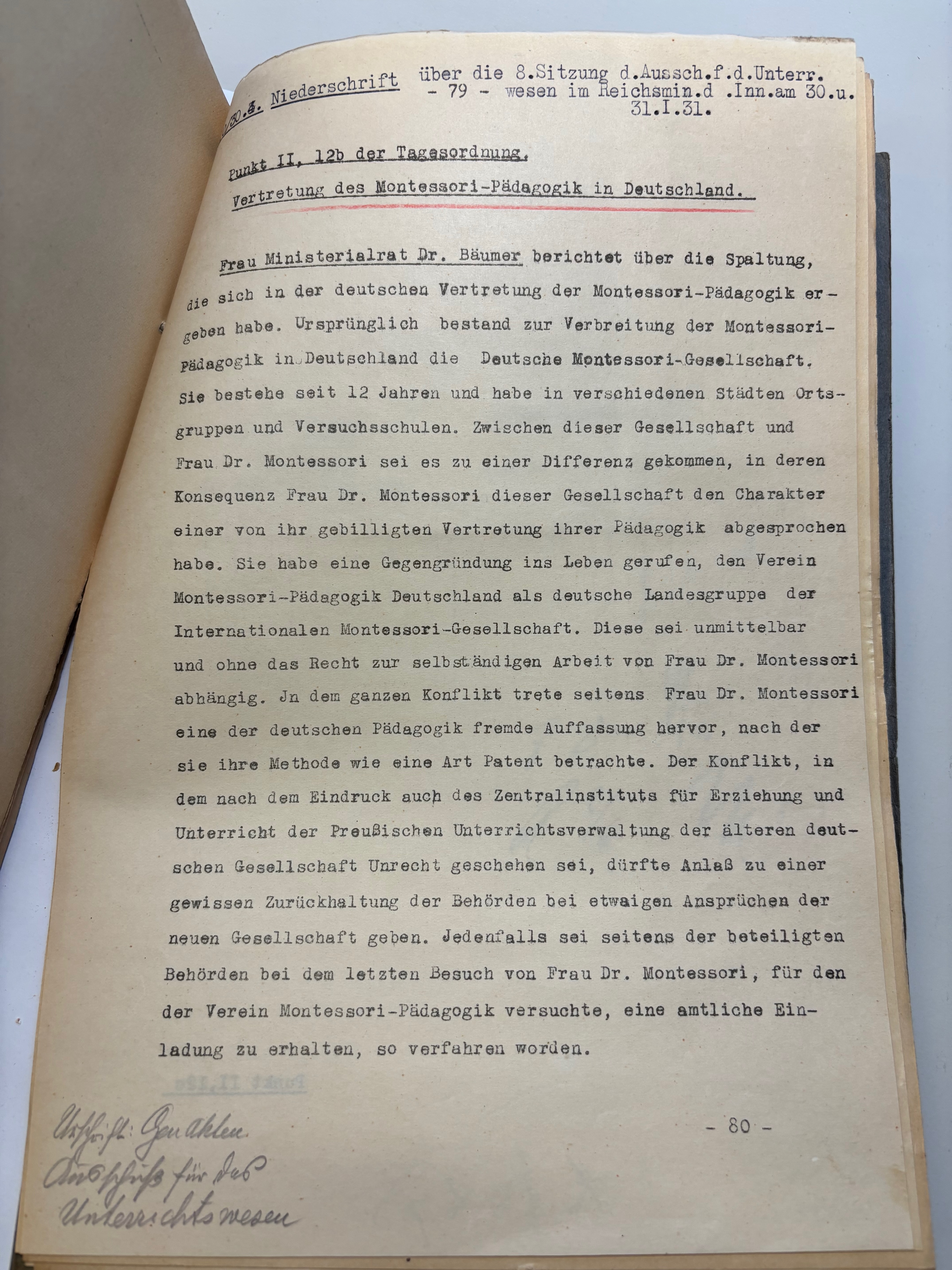

8. Sitzung des Ausschusses für das Unterrichtswesen im Reichsministerium des Innern Ende Januar 1931. Aufgerufen ist der Tagesordnungspunkt: „Vertretung der Montessori-Pädagogik in Deutschland“. Berichterstatterin ist Dr. Bäumer, eine Ministerialrätin, die eingehend über die inzwischen publik gewordene Spaltung der Montessori-Bewegung in Deutschland berichtet. Das von uns im Badischen Generallandesarchiv, Karlsruhe, ausgehobene Sitzungsprotokoll markiert einen Wendepunkt in der Haltung der staatlichen Stellen gegenüber der Montessori-Pädagogik: War über viele Jahre hinweg eine durchaus wohlwollende Behandlung, ja Förderung der Montessori-Pädagogik durch offizielle Stellen der Schulverwaltung und der Ministerialbürokratie erkennbar, so schlug deren Haltung nun um in skeptisches Abwarten oder gar misstrauische Kontrolle.

Dass das Meinungsklima in der deutschen Bildungsadministration der 20er Jahre eher innovationsfreundlich gestimmt war, lässt sich schon an den bekannten Sympathien des preußischen Kultusministers Prof. Dr. Carl Heinrich Becker (1921 und 1925-1930) ablesen: Er galt als Freund der Reformpädagogik und übernahm nach seinem Rücktritt sogar das Amt eines Vizepräsidenten für die internationale Konferenz des Weltbundes für die Erneuerung der Erziehung 1932 in Nizza.

In den 20er Jahren wurden Schulversuche mit Modellklassen (z.B. Berlin Wilmersdorf) oder Freiluftschulen (Hirzberg bei Freiburg) mit Montessori-Konzepten genehmigt und an der Spitze des preußischen Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht arbeiteten ausgewiesene Bildungsreformer wie Ludwig Pallat und Franz Hilker. Folgerichtig konnte die Deutsche Montessori-Gesellschaft (DMG) die Räumlichkeiten des Zentralinstituts auch für Versammlungen problemlos nutzen.

Gründe der Spaltung

Seit 1925 arbeitete in Deutschland die von der umtriebigen Clara Grunwald gegründete DMG. Die DMG führte in Verbindung mit Maria Montessori auch Ausbildungskurse durch, um dem wachsenden Bedarf an Montessori-Pädagoginnen und Pädagogen gerecht zu werden. Im Zuge der Durchführung der Ausbildungskurse kam es zu unschönen Auseinandersetzungen mit Maria Montessori, die der DMG 1928 das Recht absprach, Montessori-Ausbildungen weiter anzubieten. Der Konflikt als solcher ist bekannt, die weitreichenden Auswirkungen aber sind erst durch neu erschlossene Archivfunde deutlicher benennbar.

Nach allem, was sich heute dazu anhand von Archiv-Unterlagen rekonstruieren lässt, nahmen Mario und Maria Montessori vor allem daran Anstoß, dass Clara Grunwald sich erstens in einem sozialistisch-kommunistischen Umfeld stark politisch engagierte und zweitens eigenständig pädagogische Umsetzungen und Anwendungen der Montessori-Methode entwickelte. Dass dabei auch finanzielle und markenrechtliche Aspekte eine Rolle gespielt haben dürften, kann man vermuten – die Ausrichtung von Ausbildungskursen und Lizenzgebühren aus dem Verkauf der patentrechtlich geschützten Original-Montessori-Materialien waren neben Buch- und Vortragshonoraren die einzige Einnahmequelle von Maria Montessori.Für Maria und Mario Montessori und die mit ihr in Deutschland eng kooperierenden Anhänger ihrer Pädagogik gab es 1929 letztendlich also eine Reihe von Gründen, einen neuen deutschen Dachverband zu gründen, den Verein Montessori-Pädagogik Deutschlands (VMPD).

Wie sich anhand der im AMI-Archiv verfügbaren Briefe, die zwischen Mario Montessori und Herbert Axster in vertraut-komplizenhafter Diktion hin-und-her gingen, nachvollziehen lässt, bekämpften sich die beiden Montessori-Vereine heftig. In schonungsloser Polemik zieh man sich gegenseitig des politischen Extremismus: Dem VMPD wurden von Teilen der DMG schon vor der Machtergreifung faschistische Affinitäten unterstellt, weil der VMPD von Maria Montessori protegiert wurde, die sich angeblich mit den italienischen Faschisten gemein gemacht hätte. Umgekehrt streute der VMPD die Behauptung, die DMG wäre ein Hort der Sozialisten und Kommunisten; es gäbe sogar eine Berliner Kita, in die nur Kinder von Parteimitgliedern Aufnahme finden würden.

Nicht zuletzt dürften die „persönliche Chemie“ und vielleicht auch der Zugang zu gehobenen bürgerlichen Kreisen, die Aussicht auf finanziell potente Sponsoren und verfügbare Netzwerke in die Politik hinein eine Rolle dafür gespielt haben, dass die Montessoris im gut bestallten Berliner Patentanwalt Dr. Herbert Axster und seiner Frau Ilse Axster, die ausgebildete Montessori-Pädagogin war, die bestmöglichen Statthalter ihrer pädagogischen Erneuerungsbewegung sahen. Schon die Liste der Ehrenausschussmitglieder des VMDP beeindruckt: Konrad Adenauer, Max Reinhardt, Thomas Mann und andere großbürgerliche Berühmtheiten.

Die Spaltung in DMG und VMPD und der mit dem VMPD dokumentierte Alleinvertretungsanspruch von Maria Montessori waren nicht nur eine verbandsinterne Angelegenheit im damaligen Machtzentrum Berlin. Die durch die Montessoris forcierte Aufspaltung hat vielmehr der Montessori-Bewegung insgesamt stark geschadet. Landauf, landab wurden nun die Sympathisanten genötigt, sich zu positionieren. Die größtenteils ebenfalls wohlwollenden staatlichen Stellen zeigten sich verunsichert.

Auch wohlwollende Schulverwaltungsbeamte gehen auf Distanz

Die fatalen Folgen der Streitigkeiten werden besonders deutlich in der Niederschrift über die erwähnte 8. Sitzung des Ausschusses für das Unterrichtswesen im Reichsministerium des Innern am 30. und 31.1.1931, Punkt II, 12b: „Vertretung der Montessori-Pädagogik in Deutschland“. Frau Ministerialrat Dr. Gertrud Bäumer wird darin ausführlich zitiert. Im Fazit spricht sie vom „Anlaß zu einer gewissen Zurückhaltung der Behörden bei etwaigen Ansprüchen der neuen Gesellschaft".

Die Kultusadministration versucht im Weiteren, die streitenden Parteien im Interesse der gemeinsamen Sache an einen Tisch zu bekommen: Am 29. April desselben Jahres 1931 versuchen Beamte des preußischen Provinzial-Schulkollegiums einen Schlichtungsversuch, zu dem sie die beiden Montessori-Verbände einladen. Das 14seitige Protokoll des Gesprächs lässt erkennen, dass eine Annäherung vor allem deshalb nicht möglich war, weil von Seiten des VMPD nicht näher spezifizierte Defizite der DMG-orientierten Pädagogen geltend gemacht wurden. Dreh- und Angelpunkt der VMPD-Argumentation war immer wieder die fehlende unmittelbare Ausbildung durch Maria Montessori selbst, was einzig die Gewähr für eine unverfälschte und auf aktuellstem Stand gehaltene Lehrbefähigung bieten könne. Die „alten“ und bruchstückhaften Berliner Kurse unter Leitung von Clara Grunwald, könnten die „echte“, damals nur in Rom zu absolvierende Methoden-Ausbildung nicht im Entferntesten ersetzen. Der Wilmersdorfer Magistratsschulrat Friedrich Spanier bringt laut Protokoll die Außenwahrnehmung der internen Streitigkeiten auf den Punkt: „Den Streit der beiden Vereine halte ich für sehr verhängnisvoll."

Für eine mehrtätige Tagung in Berlin-Schöneberg im Oktober 1932 gelingt es Paul Oestreich, Vorsitzender des veranstaltenden Bundes der entschiedenen Schulreformer, nur mit viel Mühe beide Verbände zur Beteiligung zu überreden. Freilich treten sie getrennt auf und vor allem Ilse Axster trägt für den VMPD offensichtlich arrogant, dogmatisch und undiplomatisch vor: Man bräuchte nicht mehr zu experimentieren und zu forschen – das hätte Maria Montessori ein für alle mal erledigt.

Herbert Axster hat in seinen Jahrzehnte später (ca. 1980) verfassten Memoiren, aus denen uns Teile seit Kurzem vorliegen, die Neugründung des VMPD in seiner Erinnerung insbesondere mit dem starken kommunistischen Einfluss gerechtfertigt, der damals bei der DMG vorgelegen hätte. Und er hat über seine strategischen Überlegungen berichtet:

„Ich habe sorgfältig untersucht, ob man der alten Gesellschaft den Gebrauch des Namens Montessori untersagen könnte. Der Dottoressa lag sehr viel daran. Wir kamen aber zu dem Ergebnis, daß man es lassen sollte, weil der Ausgang nicht sicher war und das Ganze mehr Schaden und Staub aufgewirbelt hätte, als Nutzen dabei herauskäme. Es war besser, sie in unserem Vertrauen auf die Zusammenarbeit mit der Dottoressa austrocknen zu lassen und etwas Besseres entgegenzustellen.“

Quellen der gezeigten Dokumente: Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe, Archivaliensignatur 235 Nr. 35403

Der VMPD als „ausländische Organisation“

Es wäre müßig darüber zu spekulieren, wie sich die Montessori-Pädagogik in Deutschland in den Jahren 1930-34 weiterentwickelt hätte, ohne diese problematische Spaltung und die damit einhergehende Rücknahme der Unterstützung durch offizielle Stellen. Denn 1933 bzw. spätestens 1936 haben die Nazis ohnehin (fast) alles dicht gemacht. Und das hätten sie auch ohne Spaltung. Vielleicht wäre sogar, weil die DMG als eine Art Vorfeldorganisation der KPD wahrgenommen wurde, das Verbot eventuell noch früher erfolgt.

In Freiburger Akten dokumentiert sich der mit der nationalsozialistischen Machtergreifung Anfang 1933 vollendete Umschwung in der Haltung der Kultusadministration. Noch am 27. Februar 1933 schrieb der badische Kultusminister an das Stadtschulamt Freiburg i.Br.: „Gegen die Bildung einer neuen Montessori-Klasse unter Leitung der Lehrerin Heß für die nächsten zwei Jahre habe ich keine Bedenken.“ Am 5. Mai 1933 berichtet das Stadtschulamt dem badischen Kultusminister in Karlsruhe, dass die Zustimmung vom 10. März zur Neubildung einer Montessori-Grundschulklasse am 28. April vom Oberbürgermeister Freiburgs widerrufen worden sei.

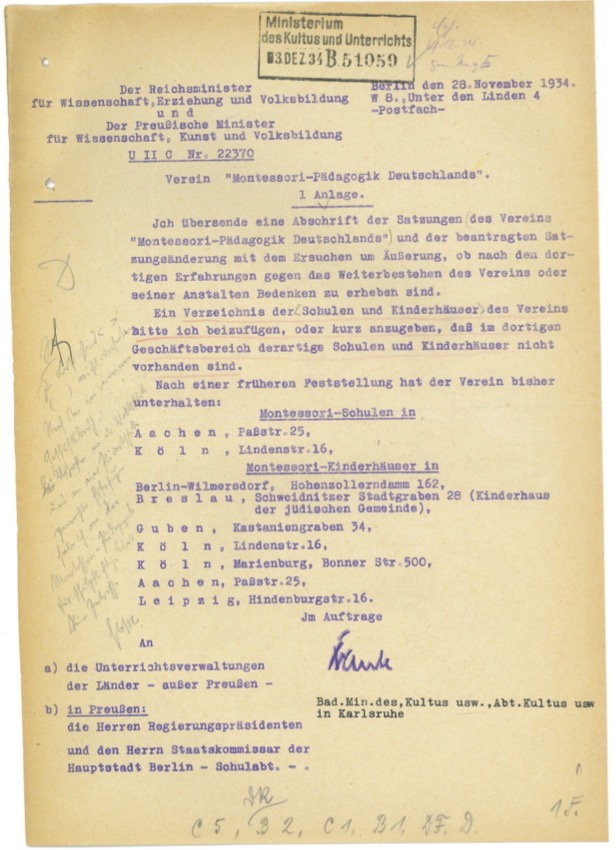

Mit Datum vom 28. November 1934 fragt ein gemeinsames Schreiben des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung die Unterrichtsverwaltungen der Länder an und bittet um Stellungnahme, ob es „nach den dortigen Erfahrungen“ Bedenken gegen das Weiterbestehen des Vereins „Montessori-Pädagogik Deutschlands“ oder seiner Anstalten gebe. Diese amtliche Abfrage durch die Berliner Ministerien galt offenbar nicht in erster Linie der Montessori-Pädagogik als Ganzes und ihrer Bewertung durch die Länder-Kultusministerien. Sondern speziell der Bewertung des neuen VMPDs und der im Rundschreiben mitversandten beantragten Satzungsänderung. Die vorgelegte VMPD-Satzung sagt in § 10 unmissverständlich: „An der Spitze des Vereins steht als Präsidentin Frau Dr. Maria Montessori.“ Die in der VMPD-Satzung deutlich werdende Abhängigkeit (ideell und finanziell) bzw. Tributpflichtigkeit gegenüber der AMI und Montessori, damit gegenüber „ausländischen Organisationen", stellte eine Konstellation dar, die nicht nur aus nationalsozialistischer Perspektive kritisch erschien.

Ein Brief des württembergischen Kultusministers vom Dez. 1934 verweist auf eine ganze Reihe von problematischen Aspekten: Die Realisierung der Montessori-Pädagogik sei teuer, sie beruhe auf einem ausländischen Monopol, sie sei nicht landesweit auszurollen und außerdem sei der „deutsche Fröbel“ auch eine relevante pädagogische Instanz!

Wenngleich man auf der einen Seite in den Bemühungen Montessoris, sich gegen Verwässerung oder nicht autorisierte Erweiterungen ihrer Konzeption zur Wehr zu setzen, eine gewisse Berechtigung erkennen mag, so muss doch andererseits konstatiert werden, dass der Flurschaden immens war, den die Spaltung der Montessori-Bewegung anrichtete.

Wie geht es weiter?

Die nächsten Blitzlichter sind in Vorbereitung und sollen in etwa monatlichen Abständen erscheinen.

Im Dezember werden wir die Entwicklung der Zusammenarbeit der Montessoris mit der italienischen Montessori-Gesellschaft, nach dem öffentlichen Bruch Anfang 1933, beleuchten. Demnächst werden wir auch die enge Freundschaft zwischen Mario Montessori und Herbert Axster inkl. ihrer Familien beleuchten, die das geschäftliche Rückgrat sowohl der AMI als auch der Zusammenarbeit zwischen VMPD und AMI damals darstellte.

Die Sinnfälligkeit unseres Projektmottos bestätigt sich: „Wir wollen die Vergangenheit kennen, um für die Zukunft zu lernen.“ Es zeigt sich, wie der Streit um Pädagogik und Macht der gesamten Montessori-Bewegung nach innen und außen bedeutend schadete.

Bereits bekannt ist, dass nach der Machtergreifung, mit dem Berufsverbot von Juden und politischen Abweichlern ab April 1933, viele Montessori-Einrichtungen schließen mussten. Die Projektergebnisse machen deutlicher, vor welchem Dilemma die deutsche Montessori-Bewegung stand, noch zu retten, was gerettet werden konnte.

Finanzierung des Forschungsprojekts

Das Forschungsprojekt „Montessori-Pädagogik im Kontext des deutschen Nationalsozialismus“ wurde mit der Maßgabe aufgesetzt, vollständig aus Drittmitteln finanziert zu werden, also das Budget des Bundesverbands nicht zu belasten. Auch wenn das Projekt durch die großzügige Zuwendung einer Stiftung finanziell unterstützt wird, bleibt eine zu schließende Lücke von ca. 30.000 €, für die wir interessierte Personen oder Organisationen um Spenden bitten, um das Projekt finanziell endgültig absichern zu können. Mehr Infos gibt es hier.